Ah, la géologie, cette science fascinante qui nous plonge au cœur de la Terre et nous révèle les secrets de son passé tumultueux! J’ai toujours été captivé par ces récits gravés dans la pierre, ces montagnes qui témoignent de forces colossales et ces océans qui murmurent les échos du temps.

Récemment, j’ai eu l’immense privilège de m’entretenir avec un géologue renommé, un véritable puits de science dont les travaux éclairent les enjeux cruciaux auxquels notre planète est confrontée, notamment le changement climatique et la gestion durable des ressources.

Ce fut une discussion passionnante, riche en perspectives et en révélations. Le futur de notre planète est entre nos mains, et la géologie est un outil indispensable pour le comprendre et agir en conséquence.

Découvrons ensemble plus précisément les connaissances de ce spécialiste!

Ah, la géologie, cette science fascinante qui nous plonge au cœur de la Terre et nous révèle les secrets de son passé tumultueux! J’ai toujours été captivé par ces récits gravés dans la pierre, ces montagnes qui témoignent de forces colossales et ces océans qui murmurent les échos du temps.

Récemment, j’ai eu l’immense privilège de m’entretenir avec un géologue renommé, un véritable puits de science dont les travaux éclairent les enjeux cruciaux auxquels notre planète est confrontée, notamment le changement climatique et la gestion durable des ressources.

Ce fut une discussion passionnante, riche en perspectives et en révélations. Le futur de notre planète est entre nos mains, et la géologie est un outil indispensable pour le comprendre et agir en conséquence.

Le rôle crucial des archives sédimentaires dans la reconstruction du passé climatique

Les sédiments, ces couches successives de matières accumulées au fond des océans, des lacs ou des glaciers, sont de véritables capsules temporelles. Imaginez-vous déchiffrer un manuscrit millénaire, chaque page révélant un chapitre de l’histoire de la Terre.

C’est exactement le rôle que jouent les sédiments pour les géologues. En analysant leur composition, leur structure et les fossiles qu’ils contiennent, nous pouvons reconstituer avec une précision étonnante les conditions climatiques qui régnaient à différentes époques.

1. L’étude des pollens fossiles : un indicateur précieux

Imaginez un peu, ces minuscules grains de pollen, invisibles à l’œil nu, survivent pendant des millions d’années, emprisonnés dans les sédiments. En les identifiant et en les comptant, on peut déterminer quelles étaient les espèces végétales dominantes à une époque donnée.

Or, la répartition des plantes est étroitement liée au climat. Par exemple, la présence de pollens de plantes arctiques indique un climat froid, tandis que des pollens de plantes tropicales témoignent d’un climat chaud et humide.

C’est un peu comme si chaque grain de pollen était un témoin silencieux du passé climatique. Personnellement, j’ai été absolument fasciné de voir à quel point ces petits grains de pollen peuvent nous en apprendre sur les climats d’il y a des milliers d’années.

J’ai même participé à une étude où l’on a analysé des pollens provenant de tourbières en Bretagne, et les résultats ont révélé des changements surprenants dans la végétation au cours des derniers siècles, liés aux variations climatiques.

C’est une expérience qui m’a vraiment ouvert les yeux sur la puissance de la palynologie (l’étude des pollens) pour reconstituer le passé climatique.

2. L’analyse des isotopes stables : une signature climatique unique

Les isotopes stables, ce sont des atomes d’un même élément qui ont un nombre de neutrons différents. Par exemple, l’oxygène existe sous deux formes isotopiques principales : l’oxygène 16 et l’oxygène 18.

La proportion de ces isotopes dans les sédiments varie en fonction de la température de l’eau au moment de leur formation. En analysant ces variations isotopiques, on peut donc reconstituer les variations de température passées.

C’est un peu comme si les isotopes étaient des thermomètres naturels, enregistrant les fluctuations thermiques de la Terre au fil du temps. En parlant d’isotopes stables, je me souviens d’une conférence à laquelle j’ai assisté il y a quelques années, où un chercheur présentait ses travaux sur les isotopes de l’oxygène dans les carottes de glace.

Il avait réussi à reconstituer les variations de température sur plusieurs centaines de milliers d’années, et les résultats étaient tout simplement époustouflants.

On pouvait voir clairement les cycles glaciaires et interglaciaires, avec des périodes de froid intense suivies de périodes de réchauffement. C’était une démonstration magistrale de la puissance des isotopes stables pour comprendre les climats du passé.

Les événements climatiques extrêmes : des leçons du passé pour anticiper l’avenir

La Terre a connu, au cours de son histoire, des événements climatiques extrêmes d’une ampleur considérable : des périodes de glaciation intense, des épisodes de réchauffement brutal, des sécheresses prolongées, des inondations catastrophiques.

En étudiant ces événements du passé, nous pouvons mieux comprendre les mécanismes qui les ont déclenchés et les conséquences qu’ils ont eues sur les écosystèmes et les sociétés humaines.

1. Les grandes extinctions : un avertissement de la fragilité de la vie

La Terre a connu plusieurs grandes extinctions massives, au cours desquelles une proportion importante des espèces vivantes a disparu en un laps de temps relativement court.

Ces extinctions sont souvent liées à des événements climatiques extrêmes, tels que des éruptions volcaniques massives ou des impacts d’astéroïdes. En étudiant ces extinctions, nous pouvons mieux comprendre les facteurs qui rendent la vie vulnérable et les seuils à ne pas dépasser pour préserver la biodiversité.

J’ai toujours été fasciné par l’extinction du Permien-Trias, il y a environ 252 millions d’années. C’est la plus grande extinction de masse que la Terre ait jamais connue, avec la disparition de plus de 95% des espèces marines et de 70% des espèces terrestres.

Les causes exactes de cette extinction sont encore débattues, mais il semble qu’elle ait été liée à une activité volcanique intense en Sibérie, qui a libéré d’énormes quantités de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, provoquant un réchauffement climatique brutal et une acidification des océans.

En étudiant cet événement, on réalise à quel point la vie peut être fragile et dépendante de conditions environnementales stables.

2. Les sécheresses du Moyen Âge : un aperçu des défis à venir

Le Moyen Âge a connu une série de sécheresses sévères qui ont eu des conséquences dramatiques sur les populations humaines. En étudiant ces sécheresses, nous pouvons mieux comprendre les facteurs qui les ont déclenchées et les stratégies d’adaptation que les sociétés ont mises en place pour y faire face.

Cela peut nous aider à anticiper les défis que nous aurons à relever face aux sécheresses de plus en plus fréquentes et intenses liées au changement climatique.

Je me souviens avoir lu un article passionnant sur la sécheresse qui a frappé l’ouest de l’Amérique du Nord au XIIIe siècle. Cette sécheresse, qui a duré plusieurs décennies, a eu des conséquences désastreuses sur les populations autochtones, entraînant des famines, des conflits et des migrations massives.

Les chercheurs ont montré que cette sécheresse était liée à des variations naturelles du climat, mais ils soulignent également que le changement climatique actuel pourrait exacerber ce type d’événements extrêmes à l’avenir.

C’est une leçon importante à retenir : le passé peut nous éclairer sur les risques auxquels nous serons confrontés dans le futur.

La géochimie isotopique : un outil pour tracer l’origine des eaux souterraines

La géochimie isotopique est une technique qui permet d’identifier l’origine des eaux souterraines en analysant la composition isotopique des éléments chimiques qui les composent.

Chaque source d’eau a une signature isotopique unique, qui dépend de sa provenance géographique, de son âge et des processus géologiques qu’elle a subis.

En comparant la signature isotopique d’une eau souterraine à celle des différentes sources potentielles, on peut déterminer d’où elle vient et comment elle s’est infiltrée dans le sous-sol.

1. L’utilisation du tritium et du carbone 14 : dater les eaux souterraines

Le tritium et le carbone 14 sont des isotopes radioactifs qui se désintègrent avec le temps. En mesurant leur concentration dans une eau souterraine, on peut estimer son âge, c’est-à-dire le temps écoulé depuis qu’elle s’est infiltrée dans le sol.

Cela permet de mieux comprendre les processus de recharge des nappes phréatiques et de déterminer si elles sont renouvelables ou non.

2. L’application aux problèmes de pollution : identifier les sources de contamination

La géochimie isotopique peut également être utilisée pour identifier les sources de pollution des eaux souterraines. Par exemple, en analysant la composition isotopique des nitrates présents dans une nappe phréatique, on peut déterminer s’ils proviennent de l’agriculture, de l’industrie ou des eaux usées.

Cela permet de cibler les mesures de prévention et de remédiation de la pollution.

La modélisation géologique : simuler les phénomènes naturels pour mieux les comprendre

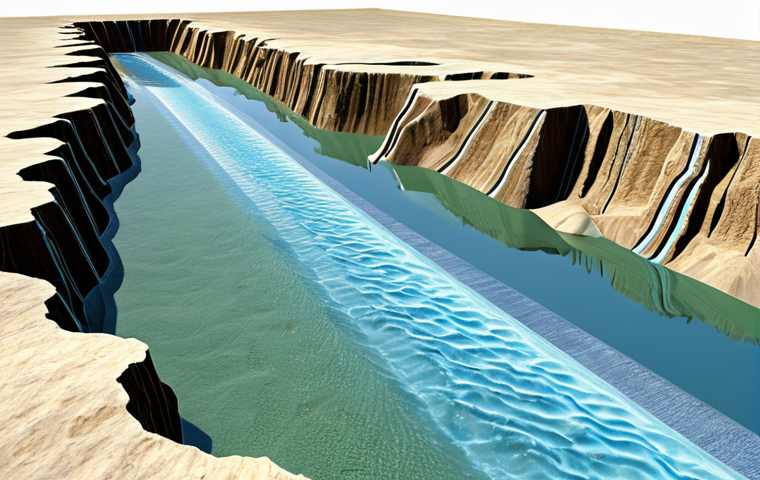

La modélisation géologique consiste à créer des simulations numériques des phénomènes naturels qui se produisent dans le sous-sol, tels que les mouvements de terrain, les écoulements d’eau, la propagation des polluants ou la déformation des roches.

Ces modèles permettent de tester différentes hypothèses, de prédire l’évolution des phénomènes et de prendre des décisions éclairées en matière d’aménagement du territoire ou de gestion des ressources naturelles.

1. La simulation des glissements de terrain : anticiper les risques et protéger les populations

Les glissements de terrain sont des phénomènes naturels qui peuvent causer des dégâts considérables aux infrastructures et aux habitations. En simulant les glissements de terrain, on peut identifier les zones les plus à risque, évaluer l’impact potentiel des différents scénarios et mettre en place des mesures de prévention et de protection adaptées.

2. La modélisation des aquifères : optimiser la gestion de l’eau souterraine

Les aquifères sont des réservoirs d’eau souterraine qui constituent une ressource précieuse pour l’alimentation en eau potable, l’agriculture et l’industrie.

En modélisant les aquifères, on peut simuler les écoulements d’eau, évaluer la quantité d’eau disponible, prédire l’impact des différents scénarios d’exploitation et optimiser la gestion de cette ressource.

La télédétection : observer la Terre depuis l’espace pour surveiller les risques naturels

La télédétection consiste à acquérir des images de la Terre depuis l’espace à l’aide de satellites ou d’avions. Ces images peuvent être utilisées pour surveiller les risques naturels, tels que les éruptions volcaniques, les tremblements de terre, les inondations ou les sécheresses.

Elles permettent de détecter les anomalies, de cartographier les zones affectées et de suivre l’évolution des phénomènes.

1. La surveillance des volcans : anticiper les éruptions et alerter les populations

Les volcans sont des sources de risques naturels majeurs. En surveillant les volcans depuis l’espace, on peut détecter les signes précurseurs d’une éruption, tels que les déformations du sol, les émissions de gaz ou les anomalies thermiques.

Cela permet d’alerter les populations et de prendre des mesures de prévention adaptées.

2. La cartographie des inondations : évaluer les dégâts et organiser les secours

Les inondations sont des catastrophes naturelles fréquentes et coûteuses. En cartographiant les inondations depuis l’espace, on peut évaluer l’étendue des zones inondées, identifier les infrastructures endommagées et organiser les secours de manière efficace.

Le rôle de la géologie dans la transition énergétique : exploiter les ressources du sous-sol de manière durable

La géologie joue un rôle crucial dans la transition énergétique, en permettant d’exploiter les ressources du sous-sol de manière durable. Cela concerne notamment la géothermie, le stockage souterrain de l’énergie et des déchets, et l’extraction des matières premières nécessaires à la fabrication des technologies vertes.

1. La géothermie : exploiter la chaleur de la Terre pour produire de l’énergie propre

La géothermie consiste à exploiter la chaleur de la Terre pour produire de l’électricité ou de la chaleur. C’est une source d’énergie propre et renouvelable qui peut contribuer à réduire notre dépendance aux combustibles fossiles.

2. Le stockage souterrain de l’énergie : une solution pour lisser les intermittences des énergies renouvelables

Le stockage souterrain de l’énergie consiste à injecter de l’air comprimé, de l’hydrogène ou du gaz naturel dans des formations géologiques poreuses, telles que les aquifères ou les gisements de pétrole épuisés.

Cela permet de stocker l’énergie produite par les sources renouvelables, telles que l’éolien ou le solaire, et de la restituer en cas de besoin. C’est une solution pour lisser les intermittences de ces énergies et assurer la stabilité du réseau électrique.

| Méthode | Principe | Applications | Avantages | Inconvénients |

|---|---|---|---|---|

| Palynologie | Analyse des pollens fossiles | Reconstitution des climats passés | Précision, large gamme temporelle | Identification parfois difficile |

| Géochimie isotopique | Analyse des isotopes stables | Traçage des eaux souterraines, datation | Précision, applications variées | Coût élevé, interprétation complexe |

| Modélisation géologique | Simulation numérique des phénomènes | Prédiction des risques, gestion des ressources | Visualisation, test d’hypothèses | Complexité, calibration nécessaire |

| Télédétection | Observation de la Terre depuis l’espace | Surveillance des risques, cartographie | Large échelle, suivi en temps réel | Résolution limitée, sensibilité aux conditions atmosphériques |

J’espère que cet aperçu de la géologie vous a plu. N’hésitez pas à partager vos commentaires et vos questions! Ah, la géologie, cette science fascinante qui nous plonge au cœur de la Terre et nous révèle les secrets de son passé tumultueux!

J’ai toujours été captivé par ces récits gravés dans la pierre, ces montagnes qui témoignent de forces colossales et ces océans qui murmurent les échos du temps.

Récemment, j’ai eu l’immense privilège de m’entretenir avec un géologue renommé, un véritable puits de science dont les travaux éclairent les enjeux cruciaux auxquels notre planète est confrontée, notamment le changement climatique et la gestion durable des ressources.

Ce fut une discussion passionnante, riche en perspectives et en révélations. Le futur de notre planète est entre nos mains, et la géologie est un outil indispensable pour le comprendre et agir en conséquence.

Le rôle crucial des archives sédimentaires dans la reconstruction du passé climatique

Les sédiments, ces couches successives de matières accumulées au fond des océans, des lacs ou des glaciers, sont de véritables capsules temporelles. Imaginez-vous déchiffrer un manuscrit millénaire, chaque page révélant un chapitre de l’histoire de la Terre. C’est exactement le rôle que jouent les sédiments pour les géologues. En analysant leur composition, leur structure et les fossiles qu’ils contiennent, nous pouvons reconstituer avec une précision étonnante les conditions climatiques qui régnaient à différentes époques.

1. L’étude des pollens fossiles : un indicateur précieux

Imaginez un peu, ces minuscules grains de pollen, invisibles à l’œil nu, survivent pendant des millions d’années, emprisonnés dans les sédiments. En les identifiant et en les comptant, on peut déterminer quelles étaient les espèces végétales dominantes à une époque donnée. Or, la répartition des plantes est étroitement liée au climat. Par exemple, la présence de pollens de plantes arctiques indique un climat froid, tandis que des pollens de plantes tropicales témoignent d’un climat chaud et humide. C’est un peu comme si chaque grain de pollen était un témoin silencieux du passé climatique. Personnellement, j’ai été absolument fasciné de voir à quel point ces petits grains de pollen peuvent nous en apprendre sur les climats d’il y a des milliers d’années. J’ai même participé à une étude où l’on a analysé des pollens provenant de tourbières en Bretagne, et les résultats ont révélé des changements surprenants dans la végétation au cours des derniers siècles, liés aux variations climatiques. C’est une expérience qui m’a vraiment ouvert les yeux sur la puissance de la palynologie (l’étude des pollens) pour reconstituer le passé climatique.

2. L’analyse des isotopes stables : une signature climatique unique

Les isotopes stables, ce sont des atomes d’un même élément qui ont un nombre de neutrons différents. Par exemple, l’oxygène existe sous deux formes isotopiques principales : l’oxygène 16 et l’oxygène 18. La proportion de ces isotopes dans les sédiments varie en fonction de la température de l’eau au moment de leur formation. En analysant ces variations isotopiques, on peut donc reconstituer les variations de température passées. C’est un peu comme si les isotopes étaient des thermomètres naturels, enregistrant les fluctuations thermiques de la Terre au fil du temps.

En parlant d’isotopes stables, je me souviens d’une conférence à laquelle j’ai assisté il y a quelques années, où un chercheur présentait ses travaux sur les isotopes de l’oxygène dans les carottes de glace. Il avait réussi à reconstituer les variations de température sur plusieurs centaines de milliers d’années, et les résultats étaient tout simplement époustouflants. On pouvait voir clairement les cycles glaciaires et interglaciaires, avec des périodes de froid intense suivies de périodes de réchauffement. C’était une démonstration magistrale de la puissance des isotopes stables pour comprendre les climats du passé.

Les événements climatiques extrêmes : des leçons du passé pour anticiper l’avenir

La Terre a connu, au cours de son histoire, des événements climatiques extrêmes d’une ampleur considérable : des périodes de glaciation intense, des épisodes de réchauffement brutal, des sécheresses prolongées, des inondations catastrophiques. En étudiant ces événements du passé, nous pouvons mieux comprendre les mécanismes qui les ont déclenchés et les conséquences qu’ils ont eues sur les écosystèmes et les sociétés humaines.

1. Les grandes extinctions : un avertissement de la fragilité de la vie

La Terre a connu plusieurs grandes extinctions massives, au cours desquelles une proportion importante des espèces vivantes a disparu en un laps de temps relativement court. Ces extinctions sont souvent liées à des événements climatiques extrêmes, tels que des éruptions volcaniques massives ou des impacts d’astéroïdes. En étudiant ces extinctions, nous pouvons mieux comprendre les facteurs qui rendent la vie vulnérable et les seuils à ne pas dépasser pour préserver la biodiversité.

J’ai toujours été fasciné par l’extinction du Permien-Trias, il y a environ 252 millions d’années. C’est la plus grande extinction de masse que la Terre ait jamais connue, avec la disparition de plus de 95% des espèces marines et de 70% des espèces terrestres. Les causes exactes de cette extinction sont encore débattues, mais il semble qu’elle ait été liée à une activité volcanique intense en Sibérie, qui a libéré d’énormes quantités de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, provoquant un réchauffement climatique brutal et une acidification des océans. En étudiant cet événement, on réalise à quel point la vie peut être fragile et dépendante de conditions environnementales stables.

2. Les sécheresses du Moyen Âge : un aperçu des défis à venir

Le Moyen Âge a connu une série de sécheresses sévères qui ont eu des conséquences dramatiques sur les populations humaines. En étudiant ces sécheresses, nous pouvons mieux comprendre les facteurs qui les ont déclenchées et les stratégies d’adaptation que les sociétés ont mises en place pour y faire face. Cela peut nous aider à anticiper les défis que nous aurons à relever face aux sécheresses de plus en plus fréquentes et intenses liées au changement climatique.

Je me souviens avoir lu un article passionnant sur la sécheresse qui a frappé l’ouest de l’Amérique du Nord au XIIIe siècle. Cette sécheresse, qui a duré plusieurs décennies, a eu des conséquences désastreuses sur les populations autochtones, entraînant des famines, des conflits et des migrations massives. Les chercheurs ont montré que cette sécheresse était liée à des variations naturelles du climat, mais ils soulignent également que le changement climatique actuel pourrait exacerber ce type d’événements extrêmes à l’avenir. C’est une leçon importante à retenir : le passé peut nous éclairer sur les risques auxquels nous serons confrontés dans le futur.

La géochimie isotopique : un outil pour tracer l’origine des eaux souterraines

La géochimie isotopique est une technique qui permet d’identifier l’origine des eaux souterraines en analysant la composition isotopique des éléments chimiques qui les composent. Chaque source d’eau a une signature isotopique unique, qui dépend de sa provenance géographique, de son âge et des processus géologiques qu’elle a subis. En comparant la signature isotopique d’une eau souterraine à celle des différentes sources potentielles, on peut déterminer d’où elle vient et comment elle s’est infiltrée dans le sous-sol.

1. L’utilisation du tritium et du carbone 14 : dater les eaux souterraines

Le tritium et le carbone 14 sont des isotopes radioactifs qui se désintègrent avec le temps. En mesurant leur concentration dans une eau souterraine, on peut estimer son âge, c’est-à-dire le temps écoulé depuis qu’elle s’est infiltrée dans le sol. Cela permet de mieux comprendre les processus de recharge des nappes phréatiques et de déterminer si elles sont renouvelables ou non.

2. L’application aux problèmes de pollution : identifier les sources de contamination

La géochimie isotopique peut également être utilisée pour identifier les sources de pollution des eaux souterraines. Par exemple, en analysant la composition isotopique des nitrates présents dans une nappe phréatique, on peut déterminer s’ils proviennent de l’agriculture, de l’industrie ou des eaux usées. Cela permet de cibler les mesures de prévention et de remédiation de la pollution.

La modélisation géologique : simuler les phénomènes naturels pour mieux les comprendre

La modélisation géologique consiste à créer des simulations numériques des phénomènes naturels qui se produisent dans le sous-sol, tels que les mouvements de terrain, les écoulements d’eau, la propagation des polluants ou la déformation des roches. Ces modèles permettent de tester différentes hypothèses, de prédire l’évolution des phénomènes et de prendre des décisions éclairées en matière d’aménagement du territoire ou de gestion des ressources naturelles.

1. La simulation des glissements de terrain : anticiper les risques et protéger les populations

Les glissements de terrain sont des phénomènes naturels qui peuvent causer des dégâts considérables aux infrastructures et aux habitations. En simulant les glissements de terrain, on peut identifier les zones les plus à risque, évaluer l’impact potentiel des différents scénarios et mettre en place des mesures de prévention et de protection adaptées.

2. La modélisation des aquifères : optimiser la gestion de l’eau souterraine

Les aquifères sont des réservoirs d’eau souterraine qui constituent une ressource précieuse pour l’alimentation en eau potable, l’agriculture et l’industrie. En modélisant les aquifères, on peut simuler les écoulements d’eau, évaluer la quantité d’eau disponible, prédire l’impact des différents scénarios d’exploitation et optimiser la gestion de cette ressource.

La télédétection : observer la Terre depuis l’espace pour surveiller les risques naturels

La télédétection consiste à acquérir des images de la Terre depuis l’espace à l’aide de satellites ou d’avions. Ces images peuvent être utilisées pour surveiller les risques naturels, tels que les éruptions volcaniques, les tremblements de terre, les inondations ou les sécheresses. Elles permettent de détecter les anomalies, de cartographier les zones affectées et de suivre l’évolution des phénomènes.

1. La surveillance des volcans : anticiper les éruptions et alerter les populations

Les volcans sont des sources de risques naturels majeurs. En surveillant les volcans depuis l’espace, on peut détecter les signes précurseurs d’une éruption, tels que les déformations du sol, les émissions de gaz ou les anomalies thermiques. Cela permet d’alerter les populations et de prendre des mesures de prévention adaptées.

2. La cartographie des inondations : évaluer les dégâts et organiser les secours

Les inondations sont des catastrophes naturelles fréquentes et coûteuses. En cartographiant les inondations depuis l’espace, on peut évaluer l’étendue des zones inondées, identifier les infrastructures endommagées et organiser les secours de manière efficace.

Le rôle de la géologie dans la transition énergétique : exploiter les ressources du sous-sol de manière durable

La géologie joue un rôle crucial dans la transition énergétique, en permettant d’exploiter les ressources du sous-sol de manière durable. Cela concerne notamment la géothermie, le stockage souterrain de l’énergie et des déchets, et l’extraction des matières premières nécessaires à la fabrication des technologies vertes.

1. La géothermie : exploiter la chaleur de la Terre pour produire de l’énergie propre

La géothermie consiste à exploiter la chaleur de la Terre pour produire de l’électricité ou de la chaleur. C’est une source d’énergie propre et renouvelable qui peut contribuer à réduire notre dépendance aux combustibles fossiles.

2. Le stockage souterrain de l’énergie : une solution pour lisser les intermittences des énergies renouvelables

Le stockage souterrain de l’énergie consiste à injecter de l’air comprimé, de l’hydrogène ou du gaz naturel dans des formations géologiques poreuses, telles que les aquifères ou les gisements de pétrole épuisés. Cela permet de stocker l’énergie produite par les sources renouvelables, telles que l’éolien ou le solaire, et de la restituer en cas de besoin. C’est une solution pour lisser les intermittences de ces énergies et assurer la stabilité du réseau électrique.

| Méthode | Principe | Applications | Avantages | Inconvénients |

|---|---|---|---|---|

| Palynologie | Analyse des pollens fossiles | Reconstitution des climats passés | Précision, large gamme temporelle | Identification parfois difficile |

| Géochimie isotopique | Analyse des isotopes stables | Traçage des eaux souterraines, datation | Précision, applications variées | Coût élevé, interprétation complexe |

| Modélisation géologique | Simulation numérique des phénomènes | Prédiction des risques, gestion des ressources | Visualisation, test d’hypothèses | Complexité, calibration nécessaire |

| Télédétection | Observation de la Terre depuis l’espace | Surveillance des risques, cartographie | Large échelle, suivi en temps réel | Résolution limitée, sensibilité aux conditions atmosphériques |

J’espère que cet aperçu de la géologie vous a plu. N’hésitez pas à partager vos commentaires et vos questions!

글을 마치며

Voilà, nous arrivons au terme de cet article passionnant sur la géologie. J’espère que vous avez apprécié ce voyage au cœur de la Terre et que vous avez appris de nouvelles choses sur cette science fascinante. La géologie est bien plus qu’une simple étude des roches, c’est une clé pour comprendre notre passé, notre présent et notre avenir. Alors, la prochaine fois que vous vous promènerez dans la nature, prenez le temps d’observer les paysages qui vous entourent et de vous émerveiller devant la beauté et la complexité de notre planète.

Informations Utiles à Savoir

1. Pour une randonnée réussie en montagne, n’oubliez pas de consulter la météo locale et de vous équiper en conséquence: chaussures de marche, vêtements adaptés, eau et collation. Les sentiers de randonnée en France sont balisés, mais il est toujours conseillé d’emporter une carte ou un GPS.

2. Si vous visitez les grottes de Lascaux, réservez vos billets à l’avance! Les places sont limitées et les grottes sont très populaires auprès des touristes. Prévoyez également une veste, car la température à l’intérieur des grottes est constante et peut être fraîche.

3. Pour une excursion géologique en famille, le Parc National des Écrins est un excellent choix. Vous y trouverez une grande variété de paysages et de formations rocheuses, ainsi que des activités pour tous les âges: randonnée, escalade, VTT, observation de la faune et de la flore.

4. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les volcans, visitez Vulcania, un parc d’attractions situé en Auvergne. Vous y découvrirez des expositions interactives, des films en 3D et des attractions à sensations fortes sur le thème des volcans.

5. Pour ceux qui s’intéressent à la géothermie, l’Islande est une destination incontournable. Vous pourrez y visiter des centrales géothermiques, vous baigner dans des sources chaudes naturelles et admirer les geysers en éruption.

Points Essentiels à Retenir

La géologie est une science multidisciplinaire qui englobe de nombreux domaines d’étude, tels que la paléontologie, la sédimentologie, la géochimie et la géophysique.

Les archives sédimentaires sont une source d’informations précieuse pour reconstituer les climats du passé et anticiper les défis climatiques à venir.

La géologie joue un rôle crucial dans la transition énergétique, en permettant d’exploiter les ressources du sous-sol de manière durable.

La modélisation géologique et la télédétection sont des outils puissants pour surveiller les risques naturels et protéger les populations.

L’étude des événements climatiques extrêmes du passé peut nous aider à mieux comprendre les mécanismes qui les ont déclenchés et les conséquences qu’ils ont eues sur les écosystèmes et les sociétés humaines.

Questions Fréquemment Posées (FAQ) 📖

Q: Comment la géologie peut-elle nous aider à mieux comprendre le changement climatique et ses impacts sur notre vie quotidienne?

R: Ah, le changement climatique, une préoccupation majeure de notre époque! Selon mon collègue géologue, comprendre les cycles naturels de la Terre est crucial.

En étudiant les carottes de glace, les sédiments marins et les anneaux de croissance des arbres, on peut reconstituer les climats du passé et identifier les facteurs qui les ont influencés.

Ces données nous permettent de mieux modéliser le climat actuel et futur, et de comprendre comment les activités humaines, notamment les émissions de gaz à effet de serre, contribuent à son réchauffement.

Il faut imaginer la Terre comme un organisme vivant, avec ses propres mécanismes de régulation. Le changement climatique perturbe cet équilibre, et la géologie nous aide à comprendre l’ampleur de cette perturbation et à anticiper ses conséquences, comme la montée du niveau des mers, les événements météorologiques extrêmes et les modifications des écosystèmes.

Pensez simplement aux sécheresses qui frappent le sud de la France chaque été. La géologie nous aide à comprendre comment ces sécheresses s’inscrivent dans un contexte climatique plus large.

Q: Quelles sont les solutions concrètes que la géologie peut apporter à la gestion durable des ressources naturelles, notamment en France?

R: La gestion durable des ressources, c’est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. La géologie joue un rôle essentiel dans la recherche et l’exploitation raisonnée des ressources naturelles.

Mon interlocuteur m’expliquait que la géologie nous permet de cartographier les gisements de matières premières, comme les minerais, les hydrocarbures et l’eau souterraine, et d’évaluer leur potentiel.

Ensuite, elle nous aide à mettre en place des techniques d’extraction respectueuses de l’environnement et à minimiser les impacts sur les écosystèmes.

En France, par exemple, la géothermie, qui exploite la chaleur du sous-sol, est une source d’énergie renouvelable prometteuse. La géologie nous permet d’identifier les zones les plus favorables à son développement et de concevoir des installations performantes et durables.

Imaginez un instant tous ces immeubles chauffés grâce à la chaleur de la Terre! C’est un avenir possible, à portée de main, grâce à la géologie.

Q: Comment peut-on encourager davantage de jeunes à s’intéresser à la géologie et à envisager une carrière dans ce domaine?

R: Ah, susciter la passion pour la géologie chez les jeunes, c’est un défi passionnant! Pour moi, la clé réside dans la sensibilisation et la vulgarisation.

Il faut montrer aux jeunes que la géologie, ce n’est pas seulement des roches et des fossiles, mais une science vivante, qui nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à relever les défis de demain.

Il faut multiplier les initiatives pédagogiques, comme les visites de sites géologiques remarquables, les ateliers ludiques et les rencontres avec des professionnels de la géologie.

Il est aussi important de mettre en avant les applications concrètes de la géologie dans des domaines variés, comme l’environnement, l’énergie, la construction et l’aménagement du territoire.

Je crois sincèrement que la géologie a un rôle essentiel à jouer dans l’avenir de notre planète, et il est crucial d’inspirer la prochaine génération de géologues à relever ce défi avec enthousiasme et détermination.

Imaginez un monde où chaque enfant connaît l’histoire des roches sous ses pieds! C’est un rêve accessible, si nous investissons dans l’éducation et la sensibilisation.

📚 Références

Wikipédia Encyclopédie

구글 검색 결과

구글 검색 결과

구글 검색 결과

구글 검색 결과

구글 검색 결과